![[入れ歯の種類は大きく分けて2つです。]現役歯科医師が教える適切な選び方と注意点](/wp-content/uploads/2022/05/3e079f9dbaa1adda61951adbe27c18de-1.png)

- 入れ歯

[入れ歯の種類は大きく分けて2つです。]現役歯科医師が教える適切な選び方と注意点

歯を失って

「お食事がしにくくなった。」

「食べ物を噛まずに飲み込むので胃腸の調子が悪くなった。」

「家族から見栄えが良くないと言われた。」

などお悩みではありませんか?

食べ物を前歯で噛み切って奥歯で嚙み砕き飲み込むという一連の動きを

意識せずにお食事できたら嬉しいですよね。

入れ歯を入れることで今までよりお食事ができて健康な生活を送ることができます。

なぜならきちんと作られた入れ歯によってお食事ができるようになると

身体が健康になり口元や頬の筋肉を使うようになるので血行がよくなりお顔の表情が明るくなるからです。

この記事で入れ歯の種類や特徴を知ることでおおよそご自身に適している入れ歯がわかります。

こちらの記事では

1章 入れ歯の種類は大きく分けると「総入れ歯」と「部分入れ歯」の2つ

2章 歯を失った場合の治療法は「入れ歯」以外にもある

3章 入れ歯の保険治療と自費治療の違い

4章 歯を抜けたままにしておくと危険な6つの理由

5章 まとめ

を説明しています。

1章 入れ歯の種類は大きく分けて「部分入れ歯」と「総入れ歯」の2つ

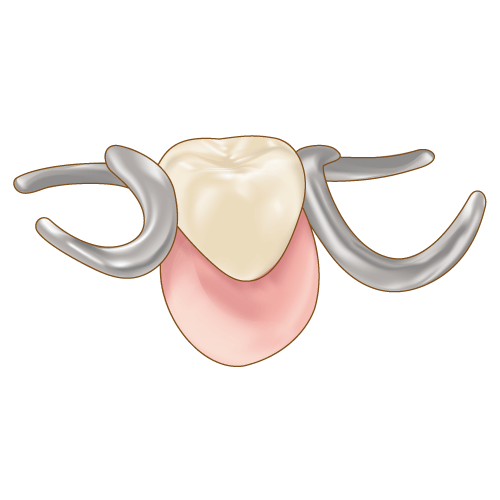

1-1 部分入れ歯

部分入れ歯は1本の歯がない場合から1本歯が残っている場合に

取り外して使用する入れ歯を「部分入れ歯」といいます。

一般的な部分入れ歯(保険)では残っている歯にクラスプと呼ぶ金属のバネを

引っ掛けて入れ歯を外れないようにします。

歯のない部分に作られるピンク色の床(しょう)と呼ぶ部分に人工歯を付けます。

部分入れ歯にはおおよそ5種類のものがあります。

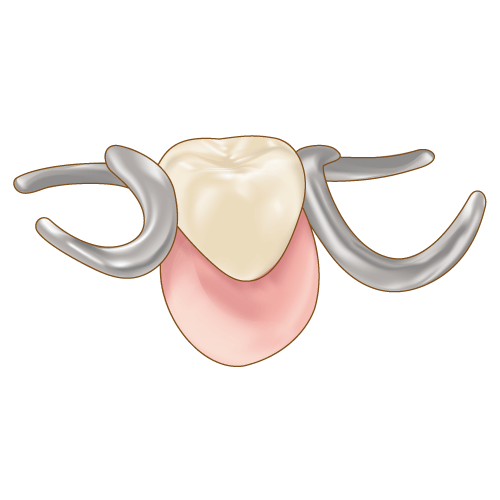

1-1-1 一般的な入れ歯 クラスプ義歯(保険)

残っている歯にクラスプと呼ぶ金属のバネを掛けて外れないようにする入れ歯です。

欠損部に歯茎部分となるピンク色の床(しょう)を張り人工歯を並べます。

床はレジンと呼ぶプラスチックです。

<メリット>

・保険治療でできる

・修理がしやすい

<デメリット>

・金属のバネが入れ歯の着脱時に歯を揺さぶるためバネをかけている歯が揺れてくる

・バネをかけている歯に汚れが溜まりやすく虫歯になりやすい

・ピンク色の床(しょう)に臭いが付きやすい

<入れ歯のお手入れ方法>

食後と就寝時に専用の入れ歯ブラシか歯ブラシで

歯磨き粉は付けずに流水で表と裏を磨きます。

人工歯とピンク色の歯茎との境目や上顎の奥歯の外側、下顎の前歯の裏側は

特に汚れが付きやすいので丁寧に磨きます。

夜寝る前に綺麗に洗い入れ歯洗浄液に一晩浸けておきます。

残っている歯も丁寧に磨きます。

歯間ブラシやデンタルフロスで歯と歯の間の汚れも落してください。

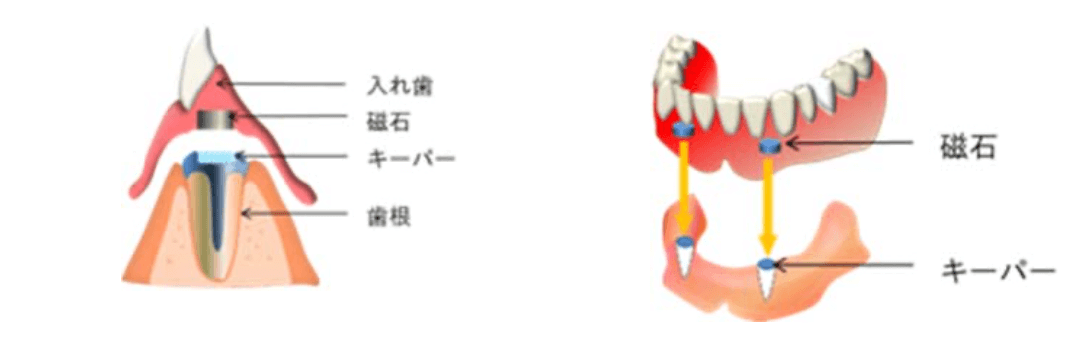

1-1-2 マグネットデンチャー(自費、一部保険)

磁性アタッチメント義歯とも呼びます。

入れ歯の内面に磁性アタッチメント(磁石)、ご自分の歯に適切な処置を行いその頭の部分にキーパーと呼ぶ磁性ステンレス鋼を装着します。

磁石の力で入れ歯が外れにくくなります。

一般的な入れ歯のような金属のバネが無くなり見た目が良くなり外れにくくなります。

保険適用範囲は「多数歯欠損において9本以上歯がない方」となっています。

自費の場合の費用は磁石1個あたり約3万〜5万円+入れ歯 約20万〜80万円

<メリット>

・一般的な入れ歯のような金属のバネがないので見た目が良い

・磁石の力で入れ歯が外れにくくなる

<デメリット>

・キーパーを装着するために健康な歯の神経を取らないといけない

・キーパーを装着する歯の高さを歯茎の縁くらいまで短くしないといけない

・入れ歯が横に動くことがある

・MRI撮影時はアーチファクト(歪んだ像)を出す可能性があるのでキーパーを外す可能性がある

<お手入れ方法>

一般的な入れ歯のお手入れ方法と同じです。

特にキーパーを装着している歯は丁寧に磨きましょう。

1-1-3 ノンクラスプデンチャー(自費)

一般的な入れ歯の金属のバネがピンク色の床(しょう)と一体化になっている入れ歯です。

ピンク色の床(しょう)は特殊な素材の樹脂でできており一般的な入れ歯の床(しょう)と違い弾力があります。

この弾力を利用して入れ歯を外れないようにしています。

費用は約15万〜50万円

<メリット>

・金属を使わないので目立ちにくい

<デメリット>

・残っている歯に金属に替わるバネをかけるため着脱時に歯を揺さぶるため残っている歯が揺れてくる

・修理がしにくい

・劣化しやすい材料を使用しているので臭いを吸着しやすく着色しやすい

・外観だけを重視したものは顎の骨を異常に吸収させ残っている歯が移動してしまう

・耐久性がなく3〜4年で作り直す必要がある

主なノンクラスプデンチャーの商品名と素材の特徴

商品名 材料名 特徴 バルプラスト

ルシトーン

スマイルデンチャー

ポリアミド 軟らかく破折しにくい

着色しやすく調整や修理がしにくい

エステショット ポリエステル ポリアミドに比べ修理しやすく適合精度が良い

ショットカーボ ポリカーボネート ポリアミドに比べ修理しやすい。適合精度はポリエステルより劣る デュラフレックス ポリプロピレン 修理しにくい <入れ歯のお手入れ方法>

食後と就寝時に専用の入れ歯ブラシかやわらかめの歯ブラシで歯磨き粉は付けずに流水で洗います。

柔らかい素材ですので硬めの歯ブラシは使用しないでください。

人工歯とピンク色の歯茎との境目や上顎の奥歯の外側、下顎の前歯の裏側は特に汚れが付きやすいので丁寧に磨きます。

夜寝る前には綺麗に洗い入れ歯洗浄剤に一晩浸けておきます。

使用する入れ歯洗浄剤は作製した歯科医院に尋ねて下さい。

専用の入れ歯洗浄剤が必要な場合があります。

残っている歯も丁寧に磨きます。歯間ブラシやデンタルフロスで歯と歯の間の汚れも落してください。

1-1-4 金属床の部分入れ歯(自費)

残っている歯に金属のバネ(クラスプと呼びます)を掛けて外れないようにする入れ歯です。

床(しょう)の部分に金属のプレートを使用して薄くし噛む力に耐えられるようにします。

金属床に併せて作製するクラスプにはなるべく目立たず歯に負担をかけない

RPIクラスプと呼ぶものがあります。(歯の状態や位置によって作れない場合があります)

基本的にRPIクラスプとそれを掛ける被せ物を同時に作製すると精密なものができます。

費用は約30万〜100万円

<メリット>

・金属を使用することで床(しょう)が薄くできる部分があるので一般的な入れ歯より違和感が少ない

・破折しにくい

<デメリット>

・修理ができない場合が多い

・金属のバネ(クラスプ)を使用するため大きな口を開けるなどで金属が見える

<入れ歯のお手入れ方法>

食後と就寝時に専用の入れ歯ブラシか歯ブラシで歯磨き粉は付けずに流水で表と裏を磨きます。

人工歯とピンク色の歯茎との境目や上顎の奥歯の外側、下顎の前歯の裏側は特に汚れが付きやすいので丁寧に磨きます。

夜寝る前に綺麗に洗い入れ歯洗浄液に一晩浸けておきます。

専用の入れ歯洗浄剤を使用することがありますので作製した歯科医院でお尋ねください。

残っている歯も丁寧に磨きます。

歯間ブラシやデンタルフロスで歯と歯の間の汚れも落してください。

1-1-5 テレスコープ義歯(自費)

ドイツ式入れ歯と呼ばれるテレスコープ義歯は主に3種類あります。

入れ歯を支える歯に二重冠構造を用いて外れないようにする入れ歯です。

テレスコープ義歯の中のひとつ「コーヌステレスコープ」はお茶筒の蓋と胴体の仕組みと同じようなもので入れ歯を外れないようにしています。

費用は約100万〜300万円

<メリット>

・残っている歯を守りながら使用できる

・金属のバネ(クラスプ)を使用しないので見た目がよい

・就寝時に外さずに済む

・頑丈なので他の入れ歯に比べ良く噛める

・修理しながら長く使用できる

<デメリット>

・残っている歯を二重冠構造にするため歯を被せ物をするときのように削る

<入れ歯のお手入れ方法>

就寝前に外して入れ歯の表、裏を入れ歯専用ブラシか歯ブラシで歯磨き粉は付けずに流水下で磨きます。

人工歯とピンク色の歯茎との境目や上顎の奥歯の外側、下顎の前歯の裏側は特に汚れが付きやすいので丁寧に磨きます。

入れ歯洗浄剤は例えば入浴時に浸けて寝る前に取り出して流水で流しお口の中に装着して寝て下さい。

残っている歯も丁寧に磨きます。歯間ブラシやデンタルフロスで歯と歯の間の汚れも落してください。

1-2 総入れ歯

総入れ歯はすべての歯を失った場合の入れ歯です。おおよそ5種類あります。

1-2-1 一般的な総入れ歯(保険)

床(しょう)と呼ぶピンク色の歯茎部分はレジンと呼ぶプラスチックでできています。

人工歯はプラスチックのレジン歯、プラスチックとセラミックが混在した硬質レジン歯、瀬戸物の陶歯の3種類あります。

陶歯は床(しょう)のレジンと付きにくいのでほとんど使用しません。

<メリット>

・保険で作れる

<デメリット>

・床(しょう)に使用されるレジンは保険診療で限られたものを使用するため臭いが付きやすく着色しやすい

・また厚みを薄くできないので違和感を生じやすい

・人工歯は保険診療で限られたものを使用するためすり減りが早く噛みにくい

1-2-2 上下顎同時印象法の総入れ歯(自費)

この入れ歯の一番の特徴は型を採る際にお口を閉じて噛んだ状態で型を採ります。

これにより入れ歯が機能したとき=噛んだ時の顎の土手の状態の情報が得られます。

そして頬や舌の筋肉のサポートによって安定した入れ歯を作ることができます。

費用は約80万〜150万円

<メリット>

・お口の中で安定した入れ歯を作ることができる

・一般的な入れ歯より薄くできるので違和感が少ない

・イボカップシステムと呼ぶ機械で1トンの圧を掛けて作るため床に気泡が入りにくく臭いが付きにくい

・壊れにくい

・人工歯の品質が良いので自然な仕上がりになり噛みやすい

<デメリット>

・丁寧に作製するが故に時間が掛かる

1-2-3 金属床の総入れ歯(自費)

床の部分の一部に金属のプレートを使用したものです。

床(しょう)に使用されるレジンは品質が高いものが使用できます。

費用は約50万〜100万円

<メリット>

・金属の部分が薄くできるので違和感が少ない

・割れにくい

・床に使用するレジンは品質が高いものを使用するため臭いが付きにくく着色しにくい

<デメリット>

・歯槽骨が痩せて顎が痩せて入れ歯が緩くなった時修正ができないことがある

1-2-4 BPSデンチャー

BPSデンチャーは生体機能的補綴システムと呼ぶものです。システム化された製作工程で作られた入れ歯です。

1-2-5 コンフォートデンチャー

入れ歯の粘膜に接触する部分に軟らかいシリコンを張り付けた入れ歯です。

費用は約30万〜50万円

<メリット>

・噛んだ時の痛みが出にくい

・一般的な入れ歯より噛みやすい

<デメリット>

・シリコンに臭いが吸着しやすい

・シリコンに汚れが吸着しやすくカビの1種であるカンジダ菌や黒カビの温床になる

・張り付けたシリコンが剥がれることがあり耐久性は5年ほどである

2章 歯を失った場合の治療「入れ歯」以外にもある

2-1 治療法は「入れ歯」「ブリッジ」「インプラント」

2-1-1 「入れ歯」

一般的な入れ歯は残っている歯に金属のバネをかけて

一般的な入れ歯は残っている歯に金属のバネをかけて歯がない部分にピンク色の歯茎(床「しょう」といいます)と人工歯を付けたものを装着します。

取り外し式です。就寝時は外します。

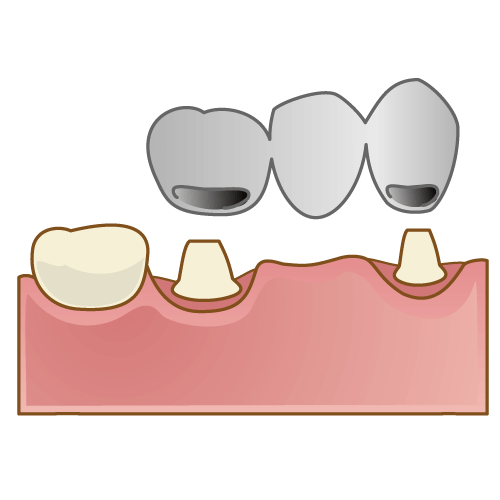

2-2-2 ブリッジ

ブリッジは歯がない部分の両隣の歯を削り繋がった被せ物をセメントで装着するものです。

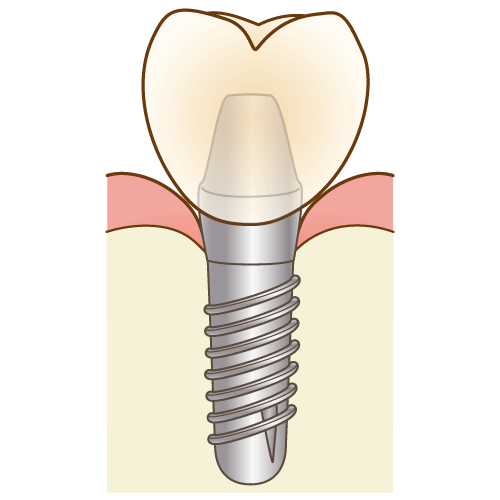

ブリッジは歯がない部分の両隣の歯を削り繋がった被せ物をセメントで装着するものです。2-1-3 インプラント

インプラントは歯がない部分の歯槽骨に人工の根(インプラント)を埋入しその上に支柱を建て被せ物を装着するものです。

2-2 ご自分に合った治療方の選び方

2-2-1 「入れ歯」が適している方

ブリッジにするための歯がない

インプラントを行うための十分な骨がない

全身疾患がありインプラントができない

などブリッジやインプラントができない方に適しています。

また将来、歯を失ったときに大掛かりな治療を避けたい方にも適しています。

2-2-2 「ブリッジ」が適している方

ブリッジにするための歯が健康でブリッジの土台としての条件が揃っている方に適しています。

ブリッジの土台となる歯が万が一、抜歯となった場合にはブリッジをやり直すことになります。

抜歯となった歯の場所に依ってはブリッジができない場合もあります。

2-2-3 「インプラント」が適している方

インプラントを埋入するための骨が十分あり解剖学的に可能な方。

インプラントが不可能な糖尿病、骨粗鬆症、リウマチなどの疾患にかかっていない方、

喫煙していない方に適しています。

インプラントが万が一、脱落した場合は再度インプラントができないこともあります。

また他の歯が抜歯となりその部にインプラントが可能かどうかはその時の診断結果に依ります。

インプラントができない場合には入れ歯になる可能性もあります。

以下に3つの治療法のメリット、デメリットをまとめました。

入れ歯 ブリッジ インプラント メリット 取り外して綺麗にできる、衛生的 一般的な保険の入れ歯と比べ噛める 残っている歯を削らない 適応範囲が広い 一般的な保険の入れ歯と比べ違和感が少ない 違和感が少ない 不具合が起きたときに修理が可能な場合が多い 取り外しの必要がない ほとんどのケースで取り外しの必要がない デメリット 一般的な入れ歯の場合歯に掛ける金属のバネが目立つことがある 繋げた被せ物を入れるため両隣の歯を削る必要がある 外科的手術が必要 歯に掛ける金属のバネがその歯に負担をかける 入れ歯と比べ適応範囲が限られる 顎の骨が十分にないとできない 慣れるまで違和感が出やすい 入れ歯と比べ修理が難しい。不具合が生じたときやり直しとなることが多い 糖尿病や骨粗鬆症などの全身疾患があるとできない 3章 入れ歯の保険治療と自費治療の違い

3-1 入れ歯の保険治療

保険治療は国の医療費で賄っており

限られた財源の中で厚生労働省が定めた治療の料金と材料で作られます。

そのため安価で質が良いとは言えない材料と制限された設計で入れ歯は作られます。

そのためある程度妥協した入れ歯を患者様に御提供するしかありません。

保険治療の部分入れ歯は歯に為害作用のある金属のバネ(クラスプ)を使用し

床(しょう)には低品質のプラスチックを使用するので臭いが付きやすく劣化が早いです。

このように保険治療の入れ歯は安いけれど

快適に噛めて見た目も良く耐久性に優れた入れ歯を入れることを望めないのが現状です。

3-2 入れ歯の自費治療

自費治療で作られる入れ歯は保険治療のような制限はないので

高品質な材料を使用でき技術の高い歯科技工士が丁寧に作製します。

作製過程ごとのチェックを細かく行うため精度の良い入れ歯に仕上がります。

4章 歯を抜けたままにしておくと危険な6つの理由

歯がないままで痛くないからとそのまま放置している方が少なくありません。

歯を抜いてそのまま放置しておくとどのようなことが起こるのでしょうか?

1-1虫歯になりやすい

歯がないまま放置すると歯がない方向に向かって歯が傾斜したり移動します。

すると歯ブラシが届かない場所ができるためそこから虫歯になってしまいます。

1-2歯周病になりやすい

歯が抜けると残っている歯にかかる力が増し負担がかかるため

歯を支えている骨が痩せて歯周病になりやすいです。

また歯が抜けた場所に向かって歯が移動し歯ブラシが届かない部分ができるため

汚れが溜まりその汚れの中で歯周病菌が繁殖します。

1-3かみ合わせが悪くなる

歯がないまま放置すると歯がない方向に向かって歯が傾斜したり移動します。

するとかみ合わせがずれてきます。

このかみ合わせのずれは徐々に起こるのでご自身で気が付くことは稀で

知らず知らずのうちに他の歯の揺れや肩こり、頭痛などが起こることがあります。

治療する場合は元に戻すなどの治療が必要となるため時間、費用がさらにかかります。

元に戻せない場合は抜歯になることもあります。

1-4体の不調が現れる

1本の歯を失っただけでもそれを放置するとかみ合わせが崩れ体の姿勢も崩れます。

それにより肩こり頭痛など体の不調が現れます。

多くの歯を失っている場合には食事内容が偏り栄養不足に陥り健康を害します。

1-5胃腸に負担がかかる

お口は最初の消化器官で歯が無くなると充分に食べ物をかみ砕くことができないので

まる飲みすることになり胃腸に負担がかかります。

1-6顔の形が変わる

口周りの筋肉は噛むときにも使われます。

噛む機能が低下すると筋肉もたるんできてお顔の形が変わります。

片側ばかりで噛んでいると噛んでない側の筋肉が衰えほうれい線が目立ってきます。

5章 まとめ

入れ歯は大きく分けて「部分入れ歯」と「総入れ歯」の2種類あります。

部分入れ歯は

1,一般的な入れ歯(保険)

2,マグネットデンチャー(自費、一部保険)

3,ノンクラスプデンチャー(自費)

4,金属床の部分入れ歯(自費)

5,テレスコープ義歯(自費)

総入れ歯は

1,一般的な総入れ歯(保険)

2,上下顎同時印象法の総入れ歯(自費)

3,金属床の総入れ歯(自費)

4,BPSデンチャー(自費)

5,コンフォートデンチャー(自費)

のそれぞれ5種類あります。

それぞれにメリット、デメリットがありますのでご自身が一番解消したい点、

例えば「費用は掛かっても耐久性のある入れ歯にしたい」なら

その特徴を有している入れ歯を検討してみてはいかがでしょうか?

当院では部分入れ歯では「テレスコープ義歯」(当院のホームページではドイツ式入れ歯となります。)

総入れ歯では「上下顎同時印象法の総入れ歯」の治療を行っております。

関心のある方、入れ歯でお悩みの方は当院の入れ歯相談のご予約もしくはメール、LINEでの無料相談を活用して下さい。

筆者プロフィール

イーストワン歯科本八幡

東 郁子■経歴

- 平成6年 鶴見大学歯学部 卒業

- 平成7年 鶴見大学付属病院研修医 修了

- 平成7年 都内の歯科医院 勤務

- 平成30年 イーストワン歯科本八幡 開院

■所属学会/スタディグループ

- ●IPSG包括歯科医療研究会

- 第2回咬合認定医コース受講 咬合認定医 取得

- 総義歯の基礎と臨床 受講

- 顎関節症ライブ実習コース 受講

- パーシャルデンチャーとテレスコープシステム 理論と実習コース 受講

- 咬合治療の臨床 受講

- ●日本臨床歯科医学会

- レギュラーコース 受講

- ●顎咬合学会